1991金沙cc官网在这个信息愈发庞杂、碎片化的时代,自2000年4月诞生以来,《开卷》始终是读者们心里那个简单、平静而自在的角落。

今年是这本杂志经历的二十三个年头,叶檀财经此次非常有幸能够和《开卷》达成合作,未来将在每周六固定从《开卷》精选一篇文章在我们公众号上与大家分享。

我们叶檀财经也希望能为大家开辟一个不一样的阅读环境,能在宏大叙事之外,静下心来品味文学的机会。

巴金全无酒瘾,更乏酒量,但置身社交场合免不了推杯换盏,白酒、黄酒、果酒、啤酒、白兰地、威士忌、伏特加全喝,只是饮不了一杯两盏便红光满面。

有案可查的巴金醉饮记录屈指可数。在他写给夫人萧珊的家书中,交代过两回。一次是一九五二年,巴金率领中国文联赴朝创作组搜集创作素材,奔赴战场前,朝鲜方面于四月五日晚在平壤为巴金一行举办欢送会。应该是为了避免爱妻担心,手札内他只是轻描淡写地叙述了几句:“我喝了几杯苏联香槟,醉了,不过出来吐了一阵也就好了。”实际情形在他的日记内有详尽记载,较之信中描述狼狈得多:“我们回到招待所,已八点。稍微休息一下,便参加欢送会。祝酒甚多,我喝了几杯苏联香槟。……我已醉了。十二时宴会结束,我出门外,走到外面溪边吐了几口,酒意消了一点。遇见廖承志站在树下,谈了几句又同到食堂喝了两杯糖茶(白朗几位同志在)。回到寝室……后,又吐了几口,坐在门前石凳上休息。”朝鲜同志之善饮,对中国作家之热情,由此可以管窥一斑。还有一回是一九六一年一月十五日中午,躲在成都闭门创作的他为参加四川省川剧院青年剧团成立两周年纪念活动,与家乡人欢聚了一番。同席的有他的两位老友,一位是成都市市长李宗林,另一位乃著名川籍作家沙汀,但更多的是当地戏曲界人士。他在家书中写道:“在席上很高兴,喝了几杯白酒,回来吐了两次。晚上吃了两小碗烫饭,坐在家里还有酒意……”在成都的四个月,巴金一般只参加局限在老朋友范围内的聚会,甚少出席类似的大型活动,这次破例露面,确实是想对他深爱的地方戏聊表支持——他此行共观看了三十余场川剧演出。

还有两番酩酊,巴金并未向夫人报告,但被其日记记录在案。一次发生在一九五三年第二次赴朝期间。这年八月二十日傍晚,他受到驻扎在开城的中国代表团盛情款待,“五点去饭厅,王部长通知我同去会餐,见到熟人不少,喝酒不少,大醉。看戏时出去大吐四次才慢慢清醒过来,十二点散会回宿处,吃消困定一片即睡。”三年后,他应邀赴柏林出席德国作协第四次代表大会,一月十三日深夜十许,苏联代表团的几位作家居然还来约他宵夜,“在饭店处吃菜喝酒到十二点半才散。我喝醉了,睡到三点酒才醒,人也醒了。”随后几年间,巴金日记内还记录了自己的三四次豪饮,但仅仅停留在微醺阶段,这里就不一一罗列了。

如此归纳下来,巴金以上四番醉饮三次发生在国外,另外在成都出现一次,同席人员绝大多数并非深交。之所以醺醺然,他酒量小只是一个方面,对洋酒“水土不服”和热情的主人对其酒量不甚了然,恐怕也是重要因素。换言之,全属于被动式醉酒。

电影表演艺术家秦怡二○○五年写过一篇名为《与巴老同醉》的追忆文章,云:“我清楚地记得,一九七七年,我们大家聚在了一起,中岛健藏先生也在场。因为刚刚获得了自由,因此大家就说:‘我们为自由而生,从不会离开自由,今晚我们一定要喝点酒。’那天,我们都喝得比较多,巴老也有一点醉了。巴老平时给我们的印象是比较严肃的,可是那一天,他却像个孩子一样,也跟我们躺在了地上。”

我为此查阅了巴金日记。不错,当年八月三十一日的日记内白纸黑字写着,日本作家中岛健藏这一天率团来华访沪,巴金、秦怡等人于中午赶到机场将客人接到衡山饭店。巴金与中岛健藏是无话不谈的老友。巴金一九六一年访日期间,便与中岛健藏一见如故。从一九六二年至一九六六年,中岛健藏每次访华,巴金都与参与接待。至于秦怡,在上世纪六十年代也曾与中岛健藏两度晤面,同样属于故交。这次相逢,在衡山饭店午休过后,巴金、秦怡等人便陪同中岛一行去豫园参观,不巧遭遇暴雨,等到雨住,已近下午五时,只能走马观花一番。但这并未影响宾主双方的情绪,当天的招待晚宴上,大家畅饮了“茅台”,而且喝得不少。之所以如此,首先是漫漫长夜终于熬到尽头,巴金、秦怡等人头顶被扣上的帽子都在几个月前摘掉,劫后余生,需要纵情释放;其次是中岛健藏嗜酒,且有海量;更何况,是这也是巴金、秦怡与中岛健藏在经历“”后首次再聚,久别重逢,无酒不欢。

这顿饭,共吃了两个小时,晚九点方席终人散。巴金确有醉意,要不然向来讲究形象的他也不会如秦怡所言,“像个孩子一样”,跟大家一同躺倒在地。然而,他并未到了烂醉如泥的程度,或者说醉得快,酒醒得也迅捷,坐车回家后,他居然还“写日记和国庆节广播稿片段。十二点睡”。

至于酒桌上的同饮者,据巴金日记载,还有杨富珍、孟波、沈之瑜等中方接待人员,以及中岛夫人、井上靖、白土吾夫、司乌辽太郎、东山魁夷、团伊玖麿等日本友人。孟波时任上海市电影局局长,沈之瑜为上海博物馆负责人,这二人同样在“”中遭受,“刚刚获得了自由”。至于杨富珍,系织布挡车工出身,时任上海市委、市革委会副主任。而井上靖系日本作家和社会活动家,乃日本文艺家协会理事长、日中文化交流协会常任顾问,一生中多达二十七次访华。

在平日礼尚往来的过程中,巴金免不了会收到美酒。中国第一代葡萄酿酒专家朱梅是巴金的四川老乡,早年留学比利时专攻酿造,不时给巴金亲自送来或托人捎来包括葡萄酒、杨梅酒在内的各种果酒;家乡的一些亲朋登门拜访时会带上川中名酿;包括王辛笛、马烽在内的作家和一些亲戚偶尔也以佳酿馈赠。上世纪五十年代,有人将一大坛绍兴酒抬入武康路113号,被主人塞进杂物间,渐渐忘到脑后。劫后,有一次家里清理杂物,他才在无意中发现,好生惊喜。

这坛陈年老酒不久便派上用场。一九七七年十一月七日,巴金在上海文艺出版社工作胞弟李济生上门带来沙汀第二天将抵沪的电报。巴金当即决定,在次日准备一桌晚宴为沙汀接风洗尘,并拟留客人在家中食宿。数十年间,巴金与家乡的这位作家互动频繁,沙汀早期的大多数作品是通过巴金之手在文化生活出版社付梓。十年浩劫之后,沙汀是仅有的几位获得巴金留宿待遇的朋友之一,可见二人关系非同寻常。

转过天来的上午,巴金去了一趟《上海文艺》编辑部,邀约与沙汀私交不错的作家孔罗荪晚上来作陪。午饭后,他提前打开那坛存放了二十年的绍兴酒,顿时满屋飘香,“今天就喝它了!”

下午四时,李济生从火车站把沙汀直接接到巴金寓所,稍晚,孔罗荪夫妇也赶来。故友相逢,回首前尘,往事如烟。有如此好酒助兴,喜饮的沙汀倒也不客气,大饱口福,陪酒的巴金不知不觉间也饮下两大杯,醉意浓浓。饭罢,孔罗荪告辞,巴金兄弟二人乘着酒兴,与沙汀聊到深夜十时许。

这次出行,沙汀在上海逗留多日,直至当月十三日才返程。其间,巴金多次陪他进餐,且有四次是外出接受宴请,想来少不了把酒言欢,只是再也不及洗尘酒喝得那般尽兴。

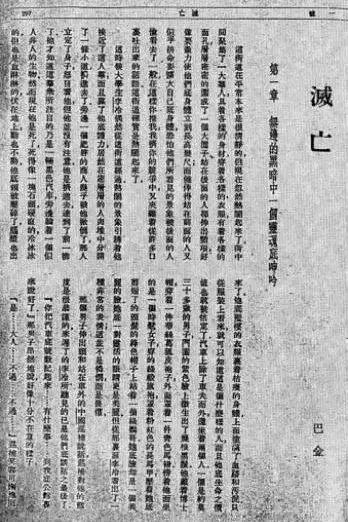

据李济生回忆,事后,巴金还把这坛陈年佳酿分装成若干小坛,赠诸友好,并特意留下一小坛,于一九七八年三月在赴京参会期间,亲自送到叶圣陶寓所。正是这位有“文坛酒仙”之誉的老人,早年在他编辑的《小说月报》上发表了巴金的小说作《灭亡》,有知遇之恩矣。

倘若说,巴金前面与秦怡等人同席的那一次是为自由开怀畅饮,那么后面这一回便更多的是为友谊干杯。可以讲,他在一九七七年的两番豪饮都属于主动式,是情绪的恣意宣泄,醉了,但乐在其中,回味无穷。

巴金是一位伟大的作家,但并非完人,更非所谓圣贤,偶尔的失态,无伤大雅,反倒彰显了他的真性情。谦逊的巴金曾写下一句话:“一个小老头,名字叫巴金。”这个“小老头”,可爱。